210 000 enfants décèdent du Sida chaque année dans le monde

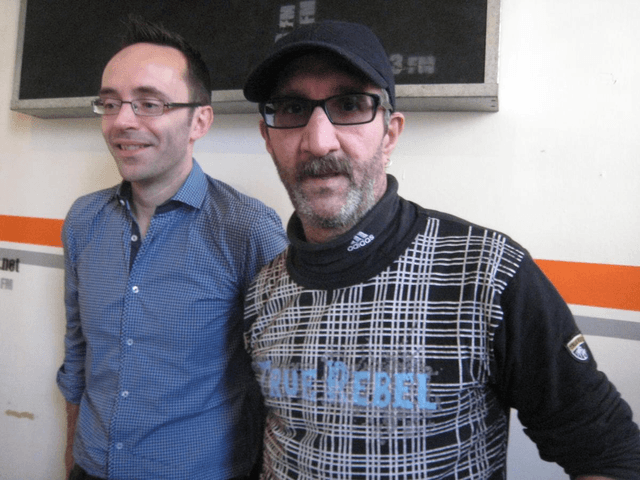

Sandra : Prise en charge des enfants infectés par le VIH ailleurs dans le monde. Pierre Frange, pouvez-vous rappeler aux auditeurs qui êtes-vous et où travaillez-vous ?

Pierre Frange : Je suis pédiatre à l’hôpital Necker à Paris. Je travaille dans un service qui prend en charge les nourrissons de mères infectées par le VIH, également les nourrissons infectés par le VIH. Par ailleurs, comme beaucoup d’autres pédiatres en France, je participe à des jumelages interhospitaliers avec des pays du Sud majoritairement des pays d’Afrique subsaharienne, de collaboration entre nos équipes pour former les équipes du Sud et apporter notre aide et notre expérience sur la prise en charge là-bas des enfants infectés par le VIH.

Sandra : Nous avons reçus au mois de novembre Catherine Dollfus qui est pédiatre à l’hôpital Armand Trousseau et elle nous a dit que des enfants infectés par le VIH, aujourd’hui en France, cela arrive toujours même si aujourd’hui grâce au progrès de la médecine, le risque de transmission de la mère à l’enfant est moins d’un 1% à condition que la future maman prenne correctement son traitement. Et ces contaminations, elle nous a expliqué que c’est parce qu’il y avait un manque d’observance dans le traitement pour des raisons diverses et variés. Faites-vous le même constant dans votre service ?

Pierre Frange : Absolument. On a exactement le même constat avec un risque qui est extrêmement je dirai quasi nulle quand la réplication du virus, la charge virale est indétectable pendant toute la grossesse et, on en parlera pour le Sud, quand la maman n’allaite pas son bébé, à ce moment-là la transmission est quasi nulle. L’un des problèmes c’est bien sûr l’observance dans la grossesse également, c’est la question du dépistage de la femme enceinte, puisqu’évidemment une femme enceinte qui ne sait pas qu’elle est séropositive, n’est pas suivie, ne prend pas de traitement et donc à un risque de 20%, donc un risque sur 5 de transmettre le virus à son bébé. Il est fondamental bien sûr de dépister les femmes enceintes en début de grossesse et pour celles qui prennent des risques pendant la grossesse, répéter le dépistage pour être sûr qu’elles ne s’infectent pas pendant la grossesse qui est une situation particulièrement à risque de transmettre le virus à son bébé.

Sandra : Avec vous nous allons nous intéresser aux enfants infectés par le VIH ailleurs dans le monde. Et ce sujet c’est vous qui me l’avez soufflé quand je vous ai proposé de venir participer à l’émission de radio Vivre avec le VIH. Je suppose que vous avez été amené à rencontrer des enfants infectés par le VIH ailleurs qu’en France ?

Pierre Frange : Oui, absolument. D’abord la grande majorité, je dirai 95% des enfants infectés par le VIH qui sont suivis en France, sont des familles migrantes ou sont les enfants migrants eux-même qui naissent en Afrique subsaharienne et qui viennent être pris en charge en France ou ce sont de parents migrants, qui proviennent majoritairement des mêmes régions. Donc déjà on est au contact régulièrement avec en grande majorité des familles d’origine africaines et par ailleurs on participe à des jumelages, ce qui fait que régulièrement on se rend, mais c’est le cas également de Catherine Dollfus, dans des pays d’Afrique subsaharienne, majoritairement dans des pays francophones, parce qu’on a des jumelages entre les hôpitaux français et des hôpitaux de l’Afrique francophone. On se rend régulièrement pour aider les équipes, voir quels sont leurs besoins, leurs attentes et confronter nos expériences entre les pays du Nord et les pays du Sud où il y a encore beaucoup de différences.

Ali : Sur le Mali, la Côte d’Ivoire…

Pierre Frange : Exactement. C’est toute l’Afrique de l’Ouest en fait et l’Afrique francophone, l’Afrique francophone.

Yann : Est-ce qu’il est possible par exemple de quantifier le nombre de naissances d’enfants séropositifs sur un pays comme le Burkina, qui n’est pas très grand mais…

Pierre Frange : À vrai dire, je ne saurai pas dire de mémoire juste pour le Burkina. En revanche on sait, ça ce sont les estimations de l’OMS (Organisation mondiale de la santé) qu’actuellement par an il y a 260 000 enfants qui naissent chaque année, qui sont infectés par le VIH, donc par transmission mère-enfant, et que l’immense majorité de ces transmissions sont en Afrique subsaharienne.

Sandra : C’est beaucoup trop.

Pierre Frange : C’est beaucoup trop oui. Bien sûr ce chiffre est en diminution mais c’est beaucoup trop. À l’autre extrémité du spectre, par an, il y a 210 000 enfants qui décèdent du sida chaque année dans le monde et là aussi majoritairement en Afrique subsaharienne. Donc là aussi c’est beaucoup trop.

Yann : Et pour les pays comme l’Inde, la Chine tout ça. On n’a pas de retour quoi.

Pierre Frange : Oui et puis il y a beaucoup de… des pays plus étendus et plus peuplés, c’est difficile d’avoir des statistiques précises à l’échelon d’un tel pays.

Sandra : Quelle prise en charge pour ces enfants infectés par le VIH ? Qu’il y ait tant d’enfants qui meurent du sida, là ce n’est pas du VIH mais du sida, comment ça se fait ? Il y a des enfants qui n’ont pas accès aux traitements ?

Pierre Frange : Oui. Clairement, la réponse est oui. Les deux problèmes principaux c’est pourquoi y a-t-il autant de nouvelles contaminations, de nouvelles transmissions mères-enfants du VIH ? Ça fait 700 nouvelles transmissions par jour pour reprendre à un échelon, pour bien se rendre compte, 700 nouveaux cas de VIH portés par des nourrissons par jour dans le monde. Pourquoi ? C’est toutes les difficultés d’accès des femmes enceintes au dépistage, au traitement et puis vous savez que les enfants nés de mères séropositives prennent un traitement antirétroviral après la naissance pendant plusieurs semaines pour éviter qu’il ne soit infecté et donc là aussi c’est des problèmes d’accès dans les pays du Sud qui sont encore très importants. C’est très hétérogène d’un pays à l’autre en fonction du niveau de vie du pays. C’est difficile de prendre, même les pays d’Afrique dans leur globalité parce qu’il y a des disparités gigantesques, il y a des pays principalement l’Afrique du Sud, des pays anglophones, qui ont fait énormément de progrès d’abord parce qu’ils ont un taux de prévalence du VIH qui était tellement considérable qu’il y avait une urgence vitale sous peine que la population soit complètement décimée. Les taux de prévalence du VIH sont moins importants en Afrique de l’Ouest, en Afrique francophone de l’ouest où ils sont inférieurs à 5% mais quand on se déplace vers l’Afrique francophone centrale, au Cameroun, en République centrafricaine, les chiffres sont plus importants. Et là aussi il y a des disparités d’un pays à l’autre en fonction du niveau de vie du pays, en fonction de l’organisation des soins dans le pays, de l’approvisionnement en médicaments, des politiques de santé qui sont mises en place qui font que la couverture, l’accès des femmes enceintes au dépistage et au traitement est encore trop faible. Quant aux enfants qui sont infectés cette fois, là aussi la couverture en antirétroviraux est extrêmement faible. La population pédiatrique a été négligée, il y a des progrès considérables qui ont été faits dans les pays du Sud au cours de ces dernières années pour les adultes, pour que les adultes aient accès à des traitements antirétroviraux. La couverture en antirétroviraux spécifiquement adaptée aux enfants, donc des sirops, des comprimés de petite taille, des choses qui sont possibles d’administrer dès la naissance, dès les premières semaines de vie. Là aussi sont très en retard. Il y a moins d’un tiers des enfants infectés par le VIH dans le monde qui auraient besoin d’un traitement qui l’ont effectivement. Quand on regarde l’Afrique francophone, c’est encore plus bas, c’est de l’ordre de moins de 15 à 20%.

Yann : Avec en plus, parce qu’on a déjà beaucoup écho des ruptures de médicaments. Pour le Cameroun je sais que même s’il y a une prise en charge des médicaments, il faut que le patient paye ses analyses. Quand on sait combien gagne un employé, un ouvrier. Nous vraiment les pays riches on a un boulot dingue à faire, c’est à nous que ça appartient aussi d’essayer de changer cette face du monde quoi.

Pierre Frange : Absolument. On ne se rend pas compte quand on regarde le système de soins français où effectivement, l’accès au traitement est gratuit, l’accès aux examens pour surveiller l’efficacité du traitement est gratuit. Dans beaucoup de pays du Sud la majorité d’entre eux, les antirétroviraux en soi sont effectivement gratuits mais, en revanche beaucoup d’examens nécessaires à la surveillance sont payants sans compter que par ailleurs, en général ils sont concentrés dans un centre hospitalier ou une ville ou parfois deux, trois villes pour les pays les plus grands. Mais quand on vit à 200 km du seul hôpital qui sache prendre en charge correctement son enfant infecté par le VIH et qu’on n’a pas les moyens de se déplacer, c’est un calvaire.

Ali : Les laboratoires en général ne font pas de gros efforts pour améliorer les choses. Faut dire ce qui est. Ça fait quand même quelques années que le problème est localisé dans le monde entier mais, en Afrique en particulier. Je ne connais pas un pays africain tel qu’il soit où comment dirais-je l’épidémie n’est pas toujours en évolution et je ne parle même pas qu’elle recule, simplement si elle pouvait se stabiliser. Je voyais encore récemment, je ne sais si c’était en Centrafrique ou au Cameroun, un patient qui avait été suivi en France et qui est rentré dans son pays. Il doit se rendre tous les je ne sais pas combien de jours au dispensaire pour chercher son traitement et parfois il arrive qu’on lui dise qu’il n’y a pas les médicaments sans traitement à lui. Ils sont obligés de parfois s’ils ne le reçoivent pas de donner des molécules qui sont proches voire de changer de traitement. Des exemples comme ça j’imagine que vous en connaissez des centaines.

Pierre Frange : Oui, c’est particulièrement problématique chez les enfants puisqu’on ne peut pas utiliser tous les antibiotiques antirétroviraux possibles chez les adultes. Ils ne sont pas forcément applicables chez les enfants. Donc quand il y a une rupture d’approvisionnement, ce qui arrive régulièrement quel que soit le pays, c’est parfois très problématique parce qu’on n’a pas forcément une solution adaptée à l’enfant pour remplacer la molécule ou les molécules qui manquent par d’autres antirétroviraux. Effectivement régulièrement du coup, des enfants ont une interruption du traitement jusqu’à qu’elle soit comblée.

Yann : Ce qui peut être catastrophique voire amener jusqu’à… l’AVC quoi.

Pierre Frange : Oui. Ce qui peut être catastrophique et même si la rupture ne dure que quelques mois et n’a pas de conséquence en terme de santé visible immédiatement chez l’enfant, ça génère en tout cas un taux de résistance chez l’enfant du virus à l’égard des molécules qui sont interrompues comme ça régulièrement, d’une façon inattendue qui est très importante. Évidemment, un enfant qui naît séropositif va requérir 60 ans de traitement derrière. Donc si dès 2 ans, 3 ans ou 10 ans il sélectionne des virus résistants à certaines molécules, ça va poser un problème de traitement pour toute sa vie.

Ali : J’ai toujours entendu dire qu’un enfant naissait avec les anticorps de la mère et c’est seulement quelques heures voire quelques jours après sa naissance qu’il a son propre système immunitaire. Se peut-il qu’un enfant naisse apparemment séropositif suite aux examens et que quelques mois après, s’il n’a pas été allaité par sa mère, à l’époque on faisait des césariennes pour éviter la contamination de la mère à l’enfant maintenant ils arrivent à éviter la césarienne avec des traitements pour éviter la contamination. Donc, est-ce qu’il est possible qu’un enfant naisse en apparence séropositif et ne le soit plus quelques jours après ?

Pierre Frange : Absolument. Les enfants naissent avec les anticorps de la mère qui sont détectables dans le sang de l’enfant jusqu’à 12-18 mois de vie. Ce qui veut dire que si on fait une sérologie aux enfants nés de mères séropositives, même ceux qui ne sont pas infectés, ils vont être séropositifs entre guillemets, c’est-à-dire qu’on va détecter les anticorps de la maman. Donc ils vont être faussement séropositifs. C’est la raison pour laquelle pour dépister si un autre nourrisson est effectivement infecté par le VIH, on le surveille par charge virale, par une technique spéciale qui ne pose pas de problème d’accès en France ou en Europe dans les pays du Nord. En revanche l’inconvénient c’est que c’est une technique beaucoup plus onéreuse et donc plus difficile d’accès pour les pays du Sud. C’est un vrai problème.

Yann : Et alors avez-vous déjà été sur le cas par exemple, vous parliez de village qui peuvent être très loin des centres de soins et d’une maman qui par exemple n’a pas suffisamment de quoi subvenir à l’alimentation de son enfant et qui est amenée à se poser ce grand dilemme, qu’est-ce que je fais ? Est-ce que je nourris mon enfant par mon lait qui peut transmettre le VIH ? Comment vous répondez à ce type de…

Pierre Frange : L’allaitement est effectivement une question très importante puisque si on se place 10 ans en arrière, 15 ans en arrière. À partir du moment où on a su qu’on pouvait infecter son enfant en l’allaitant, initialement la consigne a été donnée partout d’arrêter d’allaiter, à toutes les femmes qui venaient d’avoir un nourrisson, d’arrêter d’allaiter, de ne pas l’allaiter du tout…

Ali : Ce n’est pas si évident que ça, excusez-moi, parce que c’est culturel quoi.

Pierre Frange : Absolument. C’est extrêmement fort comme message. Pour la maman c’est souvent extrêmement dur, extrêmement mal perçu parfois dans sa famille. Une mère qui n’allaite pas son enfant, c’est perçu comme pas normal. C’était un message fort parce qu’il y avait vraiment un risque. Donc dans des pays européens, du coup on interdit l’allaitement et on conseille du lait artificiel. Mais on s’est rendu compte que ce n’était pas possible dans tous les pays en terme d’accessibilité notamment au lait artificiel et à l’eau potable parce que pour reconstituer des biberons il faut de l’eau potable. Et donc, ce n’était pas possible. Donc des alternatives ont été trouvées pour permettre, pour les pays ou les régions de certains pays dans lesquels il n’y avait pas d’accès à l’allaitement artificiel ou à l’eau potable, des solutions pour permettre à la mère d’allaiter en faisant courir le moindre risque de transmission à son bébé par l’allaitement. On sait maintenant que deux stratégies sont possibles où la mère continue ses antirétroviraux, continue sa trithérapie pendant l’allaitement parce que moins on a de virus dans le sang, moins on en a dans le lait. Donc moins on a de risque de transmettre le virus. C’est pareil pour la transmission de voie sexuelle dont on parlait tout à l’heure. C’est la première stratégie possible. La deuxième stratégie possible c’est la mère allaite et on donne à l’enfant un traitement préventif donc un traitement antirétroviral qu’il prend chaque jour pendant toute la durée de l’allaitement, pour éviter qu’il ne soit infecté. On sait que c’est deux stratégies, ces deux possibilités sont à peu près équivalentes en terme d’efficacité. Le risque n’est pas nul, c’est pour ça qu’on a maintenu en France, comme en Europe, aux Etats-Unis l’interdiction stricte de l’allaitement parce qu’il reste quand même un petit risque. Mais bien moins important que quand on autorisait l’allaitement non contrôlé.

Sandra : Si j’ai bien compris, s’il a des pédiatres spécialisés dans le domaine du VIH qui sont à la recherche de travail, il y a du travail en Afrique ou en Asie… Parce qu’on se dit mais qu’est-ce qu’on peut faire alors pour que cette situation change ? Aujourd’hui on en parle à l’émission mais qu’est-ce qu’on pourrait faire ? Je suppose que vous, quand vous rencontrez des enfants, des familles qui vivent avec le VIH, vous vous sentez peut-être impuissant. Vous n’avez pas envie de faire des actions qui pourraient changer la donne ?

Pierre Frange : Vous voulez dire quand on est en Afrique ?

Sandra : Oui.

Pierre Frange : Oui, on fait tout évidemment pour faire bouger les lignes bien sûr. C’est vrai que la pression qui doit être constante au sein de chaque pays, puisque là c’est des discussions par pays, pour l’accès aux antirétroviraux des enfants, c’est une discussion forte et une activité de plaidoyers auprès des autorités de santé de chaque pays qu’on soutient bien sûr pour faire prendre conscience que même dans les pays à faible prévalence, par exemple le Sénégal ou finalement la prévalence, il n’y a plus d’enfant infecté par le VIH à l’échelon de la population sénégalaise. Du coup, ça devient plus une priorité de développer des antirétroviraux pour les enfants qui ne représentent qu’une minorité des enfants. Donc il y a une activité de plaidoyers qu’on soutient et effectivement pour que chaque pays prenne conscience de la nécessité vitale d’accès à ces traitements d’une population qui a été négligée ces dernières années.

Ali : Au sud aussi, il y a énormément de contamination…

Yann : Est-ce qu’on connait la raison pourquoi le Sénégal est moins touché ?

Pierre Frange : Pour le Sénégal particulièrement je ne saurai pas répondre mais par exemple pour les différences de prévalence entre l’Afrique, le Sud de l’Afrique et l’est de l’Afrique francophone de l’ouest, probablement aussi des différences en terme sociocomportementales, d’organisation des familles, de multipartenariat, de prise de risque qui ont contribué à des différences en terme de prévalence en terme de la population en général.

Transcription : Sandra Jean-Pierre

Vous avez une question par rapport à cet article ?

Elle a peut-être déjà été traitée dans notre section FAQ

Vous ne trouvez pas votre réponse ou vous avez une remarque particulière ?

Posez-nous votre question ici :